Chronik 1938

Die Besiedlung Sachsens und des Erzgebirges

Die Entstehung der Dorfheimat

Seite 31-38

Reich an inneren Zusammenhängen des politischen Geschehens und enger Kulturpflege bis zur Gegenwart in einer langen Folge von Menschenaltern ist der Raum in Deutschlands Mitte, der den Namen Sachsen trägt. Schon in vorgeschichtlicher Zeit wiesen diese Landpflegen weithin offensichtliches Siedlungsgelände zwischen Urwald und mooriger Aue aus. Seit geschichtliche Nachrichten vorhanden sind, tritt der Raum an der Saale und Mittelelbe in Grenzkämpfen zwischen Germanen und später zugewanderten Sorben aus. Abwehr und Gegenstoß der ersteren gelangen. 929 wurde von dem König und Gründer des Deutschen Reiches die Burg Meißen aus hohem Felsen über der Elbe errichtet. Ostsachsen wurde in jener Zeit das stärkste Kraftfeld des ganzen deutschen Reiches. Ein Gürtel von Matten wurde zum Schutze des Reiches im Osten rings um Sachsen und Thüringen geschaffen Die Macht an der Elbe stand in allen Sorbenkämpfen fest. Bautzens Land und die Niederlausitz wurden dem Reiche dauernd als Marken angegliedert und es war damit 1031 eine feste staatliche Ordnung aufgerichtet. Die Mark Meißen kam an Konrad von Wettin und wurde mit der sächsischen Ostmark zu einer ansehnlichen Macht zusammengefasst. Als eine lange friedliche Zeit einkehrte, gelang die Förderung eines großen Werkes der Kultur, der Ausbreitung ostdeutscher Siedlung. Es war eine große deutsche Volksbewegung, die deutsches Blut, deutschen Brauch und deutsche Gesinnung den wiedergewonnen Landen des Ostens zuführte. In dem Raum zwischen den Harz und der nördlichen Umwallung Böhmens zeigte sich dabei eine wirksame Gemeinschaft des Vorganges. Im Norden breitete sich niederdeutsch sprechende Bevölkerung altsächsischer Abstammung aus. Vor allem aber stellte sich hier ein starker Zugang von den Niederlanden (Flamen), auch vom Niederrhein her, ein, der auf Siedlungsbahnen nördlich und südlich des Harzes vordrängte. Auch weiter südlich gelangten sie bis in die nördlichen Vorlande des Erzgebirges. In Thüringen wohnhafte Bevölkerung schob sich weiter nach Osten zu vor. Kräftig war auch der Zustrom aus den Frankenlanden am Main, denen sich Siedler bayrischen Stammes (aus der Oberpfalz) zugesellten. Auch vom Mittelrhein, selbst aus Oberdeutschland kamen Landsuchende herbei. Fränkische Siedler breiteten sich zumal im Vogtland und in der Erzgebirgslandschaft aber auch weiter nordwärts aus. In härtester Arbeit wurde der Wald gerodet, das bruchige Land trocken gelegt. Freundliche Dörfer mit wohnlichen Häusern und Gehöften, von hellen Fruchtgefilden umgeben, erstanden. Im Flachland baute man sie meist Straßen- und angerartig. Im Gebirge in den langen Talmulden legten die rodenden Siedler ihre langhingestreckten Dörfer an, in denen sieh breite Streifen der Waldhusen mit Wohnstätten und Nutzland aneinanderreihten. Günstig war das Recht am Boden, die persönliche Freiheit blieb gewahrt, aber eine Rente, meist erblich fest, musste für die Überlassung von Grund und Boden übernommen werden. (Rentengut, Erbhof )

Dazwischen erhoben sich an beherrschend gelegenen Mittelpunkten die mauerumgürteten Städte. Die starke deutsche Reichsgewalt war inzwischen zusammengebrochen. Ein Schein von Ansehen verblieb, es bemächtigten sich aber die im Entstehen begriffenen Landesstaaten und kleineren Herrschaften der wichtigsten Rechte und Aufgaben der Landesverwaltung. Auf dem Boden einstiger Markengündung wahrten die nun entstandenen Landesstaaten ein größeres Maß der Gebietsausdehnung und politischen Kraft. Nach dem Sturz des großen Sachsenherzogs Heinrich des Löwen (1180) gelangte das Herzogtum Sachsen an das Haus Anhalt (Askanien), aber nur im geringen Umfange längs des ostwestlichen Laufes der Elbe, vom Flämming und der Schwarzen Elster (Liebenwerder) gegen die untere Mulde, und fand hier seinen Hauptort in Wittenberg. Aus anderem Besitz des Hauses Anhalt gingen die Fürstentümer Anhalt-Aschersleben (bis 1315i) Bernburg, Zerbst, später Köthen und Dessau hervor. Wenn auch im Innern mancher Wechsel durch fürstliche Erbteilungen eintrat, so erhielt sich der Gesamtbestand dieser anhaltinischen Linie in einem breiten, quer gelagerten Gebietsstreifen vom Ostharz bis über die Elbe jenseits der Meldemündung durch die Jahrhunderte bis in die jüngste Vergangenheit recht gleichmäßig.

Die stärkste Staatenbildung im Osten war die Mark Meißen mit ihren Beilanden. besonders dem Osterland um Leipzig sowie dein zeitweilig reichsunmittelbaren Pleißener Lande mit den Städten Altenburg und Chemnitz sowie Zwickau. Im Jahre 1432 wurde die Mark Meißen mit dem Herzogtum Sachsen vereinigt. Dadurch entstand ein starkes Bollwerk in jener für das Ostdeutschtum gefahrvollen Zeit. Trotz der inneren Aufsplitterung der deutschen Lande wurde der Gesamtraum der sächsischen Tieflandsbucht, der damals schon in Deutschlands Mitte lag, zusammengehalten als ein viel begangenes Durchgangsgebiet zwischen deutschen Westen und Osten, Süden und Norden. Die wirtschaftliche Entwicklung bildete ein Ganzes über alles sonst Trennende hinweg. Der in ländlichen Zuständen verharrende Norden war auf die gewerblich geförderten südlicheren Striche angewiesen und umgekehrt. Ebenso ergänzten sich der Silber-, Zinn- und Eisenbergbau des Erzgebirges mit dem Mansfelder Kupferbergbau. Durch die Leipziger Messen entstand ein Mittelpunkt regsten Verkehrs, dessen Wirkungen nach allen Seiten ausstrahlten. Die Meßprivilegien wurden 1496 verliehen. Im Zeitalter der Reformation wurden die Lande um Wittenberg, von Magdeburg bis Halle und Merseburg bis Dresden und die Oberlausitz ein Kraftbild stärkster geschichtlicher Wirkung. Hier lag das Ursprungsland der lutherischen Bewegung. Auch war es ein Bereich starker Machtentfaltung in politischer Hinsicht, vor allem nachdem der neue Kulturstaat Sachsen in der großen Krise des Schmalkaldischen Krieges entstanden und durch den Anfall böhmischer Lehen, durch Erwerb im Vogtland abgerundet worden war. Mitteldeutschland nahm an wirtschaftlicher Kraft und Eigenbedeutung zu, seit die Handelsvormacht oberdeutscher Städte im Niedergang war. Durch die Förderung des Büchervertriebs und durch die Beamten in Stadt und Land breitete sich die in Kursachsen übliche Sprache aus und verdrängte die niederdeutsche Volksmundart, da sie für feiner galt. Sie wurde als obersächsisch bezeichnet Die Lande von der unteren Saale bis in das Meißnische wurden als Obersachsen, zum unterschied von Niedersachsen bekannt, seitdem ein obersächsischer Reichskreis eingeteilt worden war. Dresden wurde eine Pflegstätte der Kunst. Die Wirren des dreißigjährigen Krieges suchten auch die Lande zwischen Harz und Oberlausitz aus das Schlimmste heim. Lange Jahre wüster Verheerung der Lande folgten, die Fluren verödeten, Handel und Verkehr lagen danieder. 1648 kehrte der Friede heim. Als Folgen des Krieges waren die Markgraftümer Ober-und Niederlausitz an das Kurhaus Sachsen abgetreten. Es entwickelte sich nach und nach der große norddeutsche Staat. In eifrigen Bemühungen wurden die vergangenen Schäden der Kriegsjahre überwunden, es trat ein neuer Aufschwung der Kultur ein. Sachsen wurde ein industriell gehobenes Land, da es dicht bevölkert wurde.

Bau von Verkehrsstraßen, Vervollkommnung der Posteinrichtungen, Aufschwung des Leipziger Buchhandels, Baukunst und Bildnerei des Barocks, Pflege von Konzert und Oper sind Marksteine der damaligen Zeit in Sachsen.

Von dem politischen Gegensatz der ostdeutschen Großmächte Preußen und Oestreich Mitte des 18. Jahrhunderts wurde auch der mitteldeutsche Raum betroffen. Vor allem als in der Mitte liegender Kriegsschauplatz. Nach Wiedereinkehr des Friedens 1763 war wiederum Aufbauarbeit zu leisten. Die Volkswirtschaft wurde gefördert, ein sittlich hochstehendes Beamtentum eingesetzt, das Recht und das Bildungswesen gefördert. Dass alte deutsche Reich war inzwischen zusammengebrochen, der Ruf zum Freiheitskampf erscholl. Wieder wurde das Land der deutschen Mitte Kriegsschauplatz. Der Friede zu Wien 1815 fühlte eine völlig neue Raumgliederung Mitteldeutschlands herbei. Die anhaltischen Lande blieben unversehrt, sie empfingen 1806/07 die Bezeichnung Herzogtum und wurden 1863 miteinander vereinigt. Sachsen wurde auf das seitdem behauptete Gebiet beschränkt. Diese politischen Vorgänge gewannen verstärkte Bedeutung. sie schlossen jetzt staatsrechtlich völlig selbständige Gebiete gegeneinander ab und wurden durch die Ausrichtung von Zollschranken an den Staatsgrenzen auch für die Wirtschaft empfindlich. Während des 19. Jahrhunderts trat eine beträchtliche Veränderung der staatlichen Raumverteilung nicht ein. Die innere politische Entwicklung führte allmählich eine Abschwächung in der Auswirkung der durcheinanderlaufenden Grenzstörungen herbei. Das Gebiet des Zollvereins, der Bau von Kunststraßen die Entstehung der großen durchführenden Eisenbahnlinien waren hierfür wichtig. Die stürmische deutsche Volksbewegung um die Mitte des Jahrhunderts strebte einer kommenden nationalen Einheit zu. In der Reichsgründung unter Bismarcks Führung gelang der Zusammenschluss aller kleineren Raumgebilde Mitteldeutschlands unter einheitlicher oberster Staatsführung mit gleicher Wehrverfassung und Außenpolitik, es wuchs die Einheit des Rechtes, des gewaltig anschwellenden wirtschaftlichen Verkehrs. Gesamtdeutsche Kultur wurde gefördert durch Leistungen in Kunst und Wissenschaft, Schrifttum und allgemeine Bildung. Der obersächsische Mensch hat nach feinem Wesen hierzu wertvoll beigetragen. Mitteldeutschland schritt fort in der Erfüllung seiner Ausgabe des Ausgleichs, der Überwindung innerdeutscher Verschiedenheiten und Gegensätze. Es war das unentbehrliche Bindeglied zwischen Ober- und Niederdeutschland, deutschem Westen und Osten. Die ganze Entwicklung der jüngsten Vergangenheit, die zunehmende Zerrissenheit im Volke, die vaterländische Begeisterung nach Ausbruch des Weltkrieges 1914/18, das Heldentum an der Front und die Arbeitsmühen in der Heimat, danach aber die Folgen des schmählichen Zusammenbruchs bei dem Kriegsausgang hat die Bevölkerung unseres Raumes in stolzen und leidvollen Tagen erlebt, in Hingabe an die besonderen Aufgaben, wie sie durch die Lage eines Landes der deutschen Mitte bestimmt sind.

Auch der neuen Zeit, die mit dem Durchbruch der nationalsozialistischen Bewegung heraufgführt worden ist, werden in den Gauen zwischen Harz-, obere Saale und Böhmens Grenzzug große schicksalsvolle Ausgaben entgegen harren.

Die Besiedelung Heimat

Zwischen 1130 und 1180 erfolgte Besiedelung es bis dahin unbesiedelten Erzgebirges. Damals regierte in Deutschland kein K den Kaiser Barbarossa. ER gewannen in kluger Politik nach 1156 den das Gebiet zwischen Saalfeld und Weida-, einige Burggrafengebiete und Klöster und machte unter anderem Chemnitz zur Reichsstadt. Damit verfügte er über ein Land von Saalfeld bis über Oederan und bezeichnete es als Pleißner Land. Planmäßig ließ er nun durch treue Vasallen das Urwaldgebiet kolonisieren. Von der Saale kamen unter anderen die Schellenberger (auf der heutigen Augustusburg). Diese Herren liefen nun Bauern aus dem dicht besiedelten alten Reichsgebiet und gaben ihnen Land, um Dörfler zu gründen.

Nach Mitte(Chemnitzer Tageblatt 307/1907) ist die hiesige Umgegend von Orlagau aus besiedelt worden. DER Orlagau wurde 1056 von dem Erzbischof Arno vorn Köln erworben. Dieser versuchte dieses Gebiet-den Orlagau-durch aussetzten vollen Mönchen und Dienstmännern ein zu deutschen und christlich zu machen. Als nun der Kaiser Barbarossa 1156 den Orlagau erwarb, nahm er nun offenbar auch aus diesem Gebiete niederer Adelsgeschlechter und Bauer um und setzte diese als Sieger im Erzgebirge an.

Die Kolonialherrschaft Schellenberg

Weit hinein ins Erzgebirge ragten heute die Türme der Augustusburg die 1567 an Stelle der Burg Schellenberg, nachdem diese 1547 durch Blitzschlag eingeäschert worden war, neu erbaut wurde. die Augustusburg ist unmittelbar auf dem Bergkegel errichtet worden, die alte Burg Schellenberg hat am Berghang gestanden.

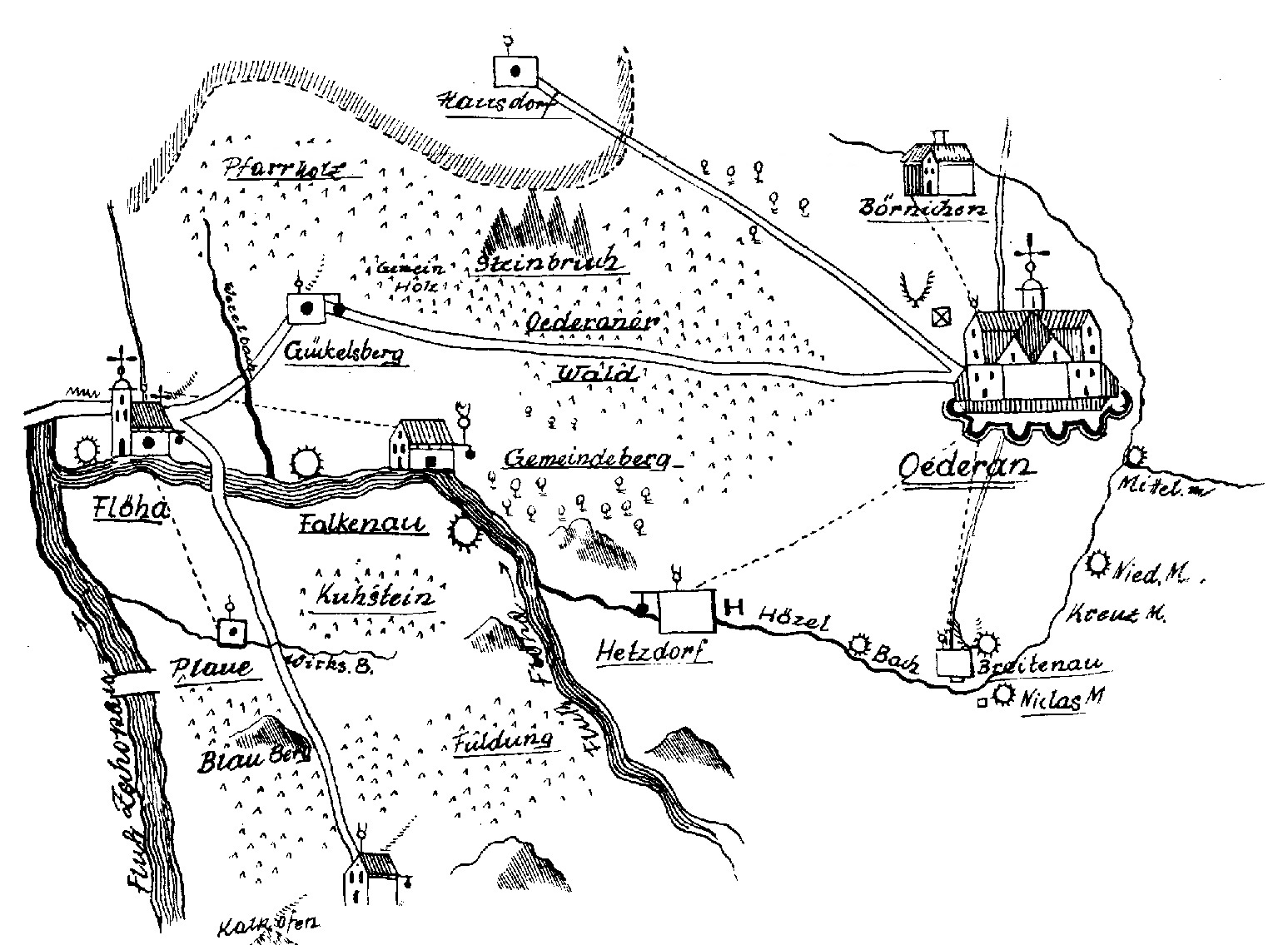

Die Schellenburg wurde vermutlich 1160 -1180 errichtet. Für sie sowohl als auch für die Augustusburg wird die Lage des Berges, die freie Umsicht nach allen Richtungen und die Leichtigkeit, feindliche Angriffe und Überfälle abzuwehren maßgebend gewesen sein. Ihr Standort zwischen den Flüssen Zschopau und Flöha beherrschte diese beiden Flusstäler sowie die Straßenkreuzung bei Oederan, wo die böhmische Straße, die nach Sayda führte, die Chemnitz-Freiberg er Straße durchschnitt.

Erbauer der Schellenburg waren die Herren von Schellenberg, die bald nach 1156 auf Veranlassung des Kaisers Barbarossa aus dem Orlagau, von der Saale kamen, um das Uhrwaldgebiet zu kolonialisieren (MÜLLE)

den Namen der Burg trugen auch das Dorf Schellenberg(1495 in der Meißner Bistummatrikel „Altschellenberg“ genannt und die demnach später entstandene Stadt Schellenberg (jetzt Augustusburg).

Die Besitzer, die Herren von Schellenberg, werden hier 1206 erstmalig urkundlich erwähnt. In Urkunden Dietrichs des erlauchten werden 1206 Wolfram und sein Bruder Peter von Schellenberg genannt. 1254 verkehrt ein Heinrich von Schellenberg am Hofe Heinrich des erlauchten. 1286 bedenkt eine Urkunde einer Belagerung des Schlosse S Schellenberg, auch 1292 ist in einer Urkunde des Burggrafens von Altenburg“ von der Burg Schellenberg“ die Rede,“ wie die selber von Markgraf Friedrich den Freidigen eingeschlossen ward“. Es begegnen uns hier nach um diese Zeit demnach unruhige und fehdelustige Herren der Burg, eine Tatsache, die ihre Begründung in der herrschenden Verwirrung im Pleißnerland ihrer Ursache findet. Sie ist aber auch darin zu suchen, dass die Herren von Schellenberg als reich Reichs Ministeriale dem Kaiser die Treue hielten und gegen die Länderaufteilung kämpften. 1804 ward Heinrich von Schellenberg Hauptmann und Land Richter im Pleißner Lande, von seiner Meiestät dem durchlauchtigstem König der Römer, Albrecht I., dazu bestallt. 1807 stießen die Wettiner gegen das Reichsheer und bestanden bei Luka siegreich den Kampf.

Darauf nahmen die Wettiner das Pleißner Land wieder in Besitz, ohne vom Reich aus Widerstand zu finden. der Verzweiflungskampf gegen die Wettiner und den Bischof ging jedoch weiter, bis 1319 der Bischof Klage gegen die Schellenberger „Brandstifter und Raubritter“ erhob. Wegen seiner Raubfehden gegen das Kloster Altzella wurde er auf dem Landgericht zu Altenburggeächtet und vom Abt des Petersklosters in Erfurt aus der Kirche ausgestoßen. Trotzdem hielt der Schellenberger seinen Feinden stand, weil ihn der mächtige Waldenburger unterstützte, annehmbar auch in der Hoffnung, baldige Unterstützung durch den Kaiser zu erhalten. Diese Hoffnung schwand, als er auch vom Kaiser in die Reichsacht getan wurde, woran das Verlöbnis Friedrich des Ernsthaften mit der Kaisertochter Schuld war. 1318 wurde die Schellenburg belagert und genommen und ihr Besitzer vertrieben, von Kaiser und Bundesgenossen verlassen, geächtet und von der Kirche ausgestoßen. Damit endete ein stolzer und Kühner Vertreter der Reichsidee.

1324 ging die Burg in den Besitz der Wettiner über, zu der Zeit, in der Karl Ludwig der Bayer den Vasallen und Leuten des Schlosses befohlen hatte, seinen Eidam, dem Markgrafen Friedrich dem Ernsthaften zu huldigen. 1332verlieh der letzteredas Schloß dem Ritter Heinrich Honsberg, welcher es 1335 dem VoigtHeinrich den IV. dem Älteren von Gera für seine Kriegsdienste gegen Erfurt verpfändete („Schellenberg das hus mit Oderin und Eppendorf u.a.m.“). Bei der sogenannten Orterung von Chemnitz 1382 fiel dem jüngsten Sohn Friedrich der Ernsthaften, dem Markgrafen Wilhelm I., der Schellenberg zu. Nach seinem Tode 1407 bekam ihn nach dem Teilungsvertrage von Naunburg1410 Friedrich der Streitbare und 1485 erhielten ihn die Albertiner. Herhog Georg der Bärtige benutzte die in gesunder Lage liegende Burg als Zufluchtsstätte vor der Pest und bewohnte sie 1504-1506. Unter seiner Regierung brannte 1528 ein Teil der alten Feste nieder, 1547 sank die Burg durch Blitzschlag völlig in Asche.

Burg Schellenberg war seit dem Jahre 1324 der Sitz und Mittelpunkt eines markgräflich meißnischen Amtes, das sich im Laufe der Zeit vergrößerte. Ursprünglich gehörte zu ihm: Städtlein und Dorf Schellenberg, Hetzdorf, Grünberg, Plaue,Flöha, Braunsdorf,(bei Lichtenwalde), Altenhain, Gückelsberg, Falkenau, Hetzdorf, Thiemendorf, Breitenau, Oederan, Börnichen, Schönerstadt,, Hartha, Wingendorf, Frankenstein, Memmendorf , Görbersdorf, Gahlenz, Eppendorf, Großwaltersdorf, Borstendorf, Grünhainichen, Börnichen bei Grünhainichen, Waldkirchen, Hennerdorf, Marbach und Leubsdorf. 1376 kaufte Markgraf Wilhelm I. dem Bergkloster Chemnitz die Dörfer Kirchbach, Kleinhartmannsdorf, Gränitz, und Kunnersdorf bei Erdmannsdorf ab und gliederte sie in das Amt ein. Im 15. Jahrhundert kamen noch Erdmannsdorf, Bernsdorf, Witschdorf, Gornau, Schlößchen Porschendorf, Zschopau, die Südhälfte von Gelenau, und Krumhermersdorf,seit1411 zeitweilig auch die fünfehalb Dörfer am Pölberg (Geyersdorf, Kleinrückerswalde Frohnau, Dörfel und Tannenberg rechts der Zschopau) hinzu. Auch das spätere Amt Augustusburg hat das Gebiet noch erweitert.

Die Dorfheimat

Im Zuge der vorgeschilderten Entwicklung des Landes bedeckte sich die heimische Landschaft mit Waldhusen- und Reihendörfern. Es entstanden etwa von 1160 an die meisten Dörfer in den Seitentälern des mitteldeutschen Berglandes. Das erzgebirgische Becken wird von den Siedlern von zwei Seiten her in Angriff genommen worden sein: von der Zwickau-Glauchauer Weirtung und vom mittelsächsischen Berglande. Hier konnten Sie besonders die flachhängigen Bachtäler der ganzen Länge nach besiedeln und sich auch in den Haupttälern ansiedeln.

Die Dörfer in den Weitungen der Hauptflüsse wurden der Überschwemmungen wegen auf Felsterassen erbaut. Es konnten sich entlang der Flöha nur kurze Dörfer entwickeln, weil diese wie auch die Zschopau auf ihren Läufen durch das erzgebirgische Becken das Zwischengebirge durchbrechen müssen. dadurch sind anstelle einer großen zwei kleinere Weitungen entstanden, deren Gehänge meist steil aus der Talmulde aufsteigen und durch Seitengründe mehrfach gerissen sind .

Auch Falkenau

trug die Merkmale eines kurzen Reihendorfes. Sein Ursprung ist in der allgemeinen Besiedlungszeit des Erzgebirges 1160-1190 zu suchen. Urkundlich tritt der Ort nach den heutigen Forschungsergebnissen 1378auf. An dem Ufer der Flöha breiten sich die grasreichen Auen aus, welche reichen Futteranbau ermöglichen. Die Wälder der Berglehen wiesen großen Wildreichtum auf, der sich bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts namentlich im „Höllengrund“ und im „Dreibörnergrund erhielt. Auch der Fischreichtum des Flöhastromes war eine günstige Vorbedingung für die Besiedlung der Flußniederung.

Die Entstehungsgeschichte Falkenaus liegt somit in der folgerichtigen Fortschreitung der Besiedlung des Erzbebirges. Inmitten des damaligen „Mirsquidswaldes“, der noch etwa vor 900 Jahren undurchdringlich war und der sich von Pirna, Dippoldiswalde her bis an die Mulde, bis Chemnitz und Zwickau und weiter nach Bayern hinein erstreckte, wurde durch deutsche Bauern aus dem Orlagau die Stätte gerodet und besiedelt, an der sich nunmehr unsere Dorfheimat befindet. Im Staatsarchiv tritt der Ort 1378 und nach Professor Knauth im Urkundenbuch der Stadt Freiberg 1398 unter dem Namen“ Falkenawe, das bedeutet “ Falkenwasser“ auf. Nach derselben Quelle bedeuten die gotischen und lateinischen Bezeichnungen „ahwo“ und „aqua“ Wasse, Fluß. Aus den selben Urstämmen wurde „ahd“, „onva“, mittelhochdeutsch „vuve“, mittellateinisch „owa“, „ova“, neuhochdeutsch „aue“, „au“ gebildet. Diese germanischen Flußanhängsel scheinen die Westslaven in der Form „awa“ übernommen zu haben und die Deutschen haben dann manch solch „awa“ mit „au“ wiedergegeben, wie z.B. Moldau für Moldawa u.v.m.. In lateinischen Urkunden heißt es „owa“. Jenes „ouwa-aue“ bedeutet nun sowohl nun Wasser wie in Schwarzau als auch feuchtes Wiesenland am Wasser, wie in Langenau, Linda(w), Schöna(w), beziehentlich auf vom Wasser umschlossenes Land, wie bei den Bodenseeinseln Lindau, Mainau.

Der Ortsname ist auf den früher sehr verbreiteten Falken zurückzuführen. Nach Knauth ist auch die Abteilung Personennamen „Falko“ möglich, der auch von Volksnamen Falen herrühren kann.

Falkenau ist nach Bönhoff (Glück-auf 1917 Seite 20) „sehr alt“, es hat Ende des 12. Jahrhunderts bereits bestanden, auch nach Wölle (Chemnitzer Tageblatt 1937 Nr.307) ist die Besiedlung der Umgebung und des Dorfes wahrscheinlich1160-1180 vor sich gegangen.

Die Namen der ersten Siedler sind uns nicht bekannt. Im Urkundenbuch der Stadt Freiberg wird 1398 ein Richter „Hentzschel Helwig“ und ein Bauer „Kyn“ (Kühn) genannt.

Die Richter übten in den frühesten Zeiten Ortsobrichkeit aus, sie waren die Obleute der Dörfer, die mit der Kolonialherrschaft den Vertrag über die Ansiedlung abschlossen, die Erbzinsen Gefälle einzogen und an die Herrschaft abführten, sowie die Frondienste überwachten.

Nach dem im Staatsarchiv vorhandenen bis 1546 zurückreichenden Amtsbüchern waren in Falkenau die damaligen Eigentümer der Bauernhöfe die nachstehend genannten Personen oder richtiger gesagt Geschlechter. Denn es ist anzunehmen, dass diese damaligen Besitzer die Nachkommen der ersten Siedler gewesen sind, da sich die Höfe von Generation zu Generation vererbten. Auch die damalige Hufeneinteilung wird der ersten Landzuteilung an die Siedler noch entsprochen haben ,ja es kann festgestellt werden, dass bis in die neueste Zeit hinein keine wesentlichen Veränderungen an den Flurbeständen zu verzeichnen sind, wenn von einigen Verschmelzungen von Höfen im Oberdorfe und Verschmelzungen und Wiederteilung solcher im Niederdorfe abgesehen wird.

Die ersten im Amtserbbuch verzeichneten Bauernhofbesitzer waren:

1.Michael Ruttluff 3/4 Hufe

2. Simon Richter d.ö. 1 hufe

3. Gregor Richterin 3/4 Hufe

4.Christoph Richter 1 1/2 Hufe Erbgericht

5.Bernhard Wächtler 1 Hufe

6.Matthes Rnttluff 1 Hufe

7.Christoph Teuffel 1 Hufe

8 Georg Fintzel 1/2 Hufe und Mühle

9.Michael Raufeld 1/2Hufe

10.Brosius Schnorr 1/2 Hufe

11.Balten Asmann 3/4Hufe

12.Balten Wechtler 1/2 Hufe

13.Simon Richter 1/2 Hufe

14.Bartel Kühn 3/4 Hufe

15.Nickel Quaß 1Hufe Lehngut

Eine richtige Quelle für die ältesten Familiennahmen sind die Geburts-,Taufungs- und Sterberegister des Pfarramtes. Sie reichen in Flöha, wo die Familienereignisse aus Falkenau registriert wurden, bis zum Jahre 1563 zurück. Besondere Sorgfalt und besondere Ausführlichkeit in den einzelnen Eintragungen weisen schon auf die persönlichen Verhältnisse unserer Ahnen hin, denn bei solchen Gebaren kann man zuverlässig auf Wohlhabenheit schließen. Diese Eintragungen werden noch durch die Anwendung des Titels „Herr“ unterstrichen. Dagegen machen sich die Einträge für arme Volksgenossen durch lakonische Kürze bemerkbar. Sehr zuverlässig sind die Paten der getauften Kinder nach Anzahl, Namen, Rang und Würden angegeben. Für die Eintragung im Taufregister waren nicht die Geburtsdaten, sondern die Tauftage maßgebend. Eine Änderung tritt erst in späteren Jahrhunderten ein. In der Hauptsache treten immer wieder ein und dieselben Taufpaten auf. Dies liegt darin begründet, dass das Dorf bis in das 19. Jahrhundert klein geblieben ist und es haben wohl auch nur Beziehungen unter den Dorfbewohnern bestanden. Erst später sind die Beziehungen von Dorf zu Dorf entstanden und haben dann auch im familienlebe Wechselbeziehungen mit sich gebracht. Sind die Paten mit ansehnlichen Titeln angegeben, so war der Vater des Täuflings bestimmt ein wohlsituierter Mann gewesen und je weniger Paten, desto ärmer waren die Eltern. Auch die Art des Vornamens ist aufschlussreich. Einfachheit und Frömmigkeit des Sinnes, vaterländische Begeisterung, Fürsten-oder Heiligenverehrung, aber auch Eitelkeit weht uns bei der Einsicht in die umfangreichen, im Alter recht unübersichtlich geführten Kirchenbücher entgegen.

Als älteste Familiennamen in Falkenau treten auf: Helwig (1898), Kyn(1898), Richter (1546), Rudolph (1563), Ruttluff (1563), Schubert (1563), Kunz (!564), Teufel (1566), Müller (1667), Wechter, Wechtler, Wächtler (1567), Hartwig (1580), Förster (1583), Aßmann (1586), Ranfeld (1585), Becker (1585),Schnerr, Schnorr (1589), Naumann, Näumann (1599), Fintzel (1593) Barthel (1595), Ancke (1677) und Weigold, Weichelt (1693)