Chronik 1938

Die Entwicklung des Heimatdorfes

Seite 41-47

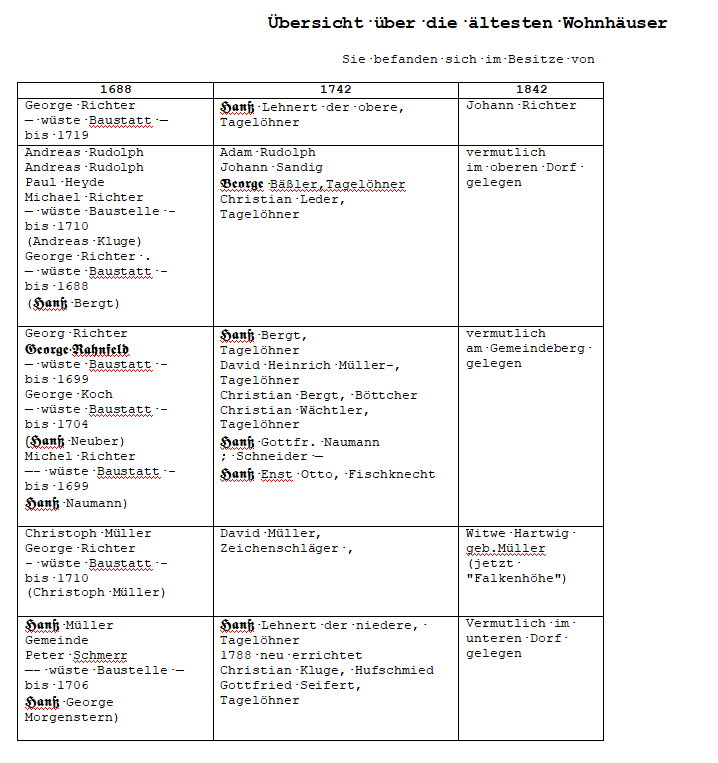

War die ursprüngliche Besiedelung unseres Heimatdorfes rein landwirtschaftlich und lediglich durch die Kolonisten erfolgt, so gewann bewaldete Grund und der bewaldete Hang Schuss-Berg, der sogenannte „Oedersche Wald“ im 16.Jahrhundert als Folge des immer mehr in und um Freiberg aufblühenden Bergbaus bald ein besonderes Eigenleben, dass mancherlei Einfluss auf die damaligen Verhältnisse und auch auf unsere Heimat gehabt haben mag. dieses Eigenleben ist infolge des Dreißigjährigen Krieges nur von kürzerer Dauer gewesen, ohne bleibende und bedeutende Einflüsse für die Gegenwart zu hinterlassen. In der nach der Entstehung unserer Dorfheimat urkundlich bekannten Entwicklungszeit, um 1571, bestanden hier 15 Hufengüter und 6 Gärtnerwirtschaften, 1588 zählte man 1 Ober-und Erbgericht und 22 „Besessene“, darunter 8 Häusler. Aus alten Akten des Staatsarchivs erfahren wir, das 1590 der Flußknecht Martin Richter um die Genehmigung zur Überlassung von Grund und Boden zwecks Errichtung eines Wohnhauses „an der Hütten“ bei dem Landesherren nachsucht. (Die Hütte stand an der Lößnitztalstraße, in der Nähe der alten Walke). Im Jahre 1688 werden außer den Gutshöfen 15 Häusler verzeichnet, demnach ein Zugang von Häusern in einem Jahrhundert. Sie gehörten zum Teil den angesessenen Handwerkern, die sich im Laufe der Zeit erforderlich gemacht. Die übrigen Anwesen gehörten Tagelöhnern, die ihren Erwerb auf den einheimischen Höfen fanden. Von einer eigenen Entwicklung unseres Dorfes kann weder um diese Zeit noch später- wenigsten nicht bis zur Ansiedelung der Industrie – gesprochen werden. In der Zeit von 1688-1842, also in rund 150 Jahren, sind insgesamt 22 Häuser errichtet worden, davon entfallen 17 auf die Zeit von 1742-1842 und auf die Zeit von 1688-1742 nur 5 Häuser. Im Wesentlichen wird in dieser Zeit das niedere Dorf bebaut worden sein. Hier scheint infolge des Durchgangs einer Straße Chemnitz-Oederan-Dresden das Bedürfnis zur Ansiedlung von Handwerkern (Schmied), wenn auch in bescheidenem Umfange, vorgelegen haben. Die Häusler im oberen Dorfe sind indessen die älteren, sie gehören durchweg Tagelöhnern. Im niederen Dorfe waren die Häuser in der Nähe des „Glaserwerder“ bekannt. Es handelt sich um diejenigen, die auch heute noch am rechten Flöha Ufer stehen. Die Mehrzahl der bis 1742 errichteten Wohnhäuser sind nach dem Dreißigjährigen Kriege entstanden, da eine Anzahl der Grundstücke um 1688-1706 als„ wüst gelegene Baustellen“ „subhasta“, wohl wegen Steuerrückständen und sonstiger Zahlungsunfähigkeiten der Bauern und Hausbesitzer vom „Amt“ erworben oder auch ohne Entschädigung übernommen worden sind. Im Jahre 1742 waren im Niederdorfe die Handwerker Böttcher, Schneider, Hufschmied, Fischknecht und Zeichenschläger ansässig. In 3-4 Stuben wohnten damals Unansässige. Diese wohnten in der „Walke“. Selbst 1815 sind nach „Schumanns Postlexikon“ weitere Unangesessene in Falkenau nicht vorhanden. Auch in dieser Beziehung hat erst die Industrie Änderung eintreten lassen. Das „ des Dorfes individuell Steuer-Catastrium“ von 1742 ist in mehrfacher Beziehung wertvoll. Für die damalige Steuerschätzung war die Größe der Grundstücke nach der Zahl der „der Scheffel Aussaat“ maßgebend. Es handelte sich dabei um „Dresdner“ Scheffel, alles nach „Kornaussaat“ gemessen. Zu den einzelnen Häusern gehöhrten damals Gemeindegärten, die gegen einen jährlichen Zins verpachtet waren. Sie blieben vom Staat aus steuerfrei, die Gemeinde durfte den Zins „zu ihren Nutzen als Botenlohn in Amts-und Einquartierungssachen, ins gleichen zu anderen Comunanlagen mittels der darüber zu führender Rechnung“ verwenden. Der „Bewerb“ von Handwerkern, Tagelöhnern, Branntweinbrennern und dergleichen wurde, „weil eine steigende und fallende Sache“, in„ Sinne des Catastrie“ frei geschätzt. Für die Güter war ertragserhöhend, dass die Felder „gleich hinter den Gebäuden heraus“ lagen. Die fälligen Steuern wurden damals von dem Erbrichter vereinnahmt, der dafür 7 Thaler Entschädigung erhielt. Diese Schätzungsunterlage zeigt uns nicht nur die damaligen Steuerverhältnisse, sondern lässt uns auch einen Einblick in die lokalen Verhältnisse tun.-

Übersicht über die ältesten Wohnhäuser

VERZEICHNIS der im Jahre 1812 in Falkenau vorhandenen Grundstücke mit jetziger Hausnummer

1. Johann Christian Gottlob Rudolph Erbgericht 15

2. Johann Michael Richter Wohnhaus mit Kuhstall 1

3. Johann Gottlob Rudollp dergleichen mit Kuhstall 2

4. Gemeinde Armenhaus 4

5. Johann Gottlob Hoffmann Wohnhaus mit Kuhstall 6

6. Gottl. Lindner dergleichen mit Kuhstall 7

7. Johann Ernst Bäßler dergleichen mit Kuhstall 8

8. Christoph Rudoloph dergleichen mit Kuhstall 9

9. Johann Georg Rudolph Bauerngut 10

10. Karl August Heckcr Bauerngut 11

11. Johann Christian Künzel Wohnhaus mit Kuhstall 12

12. Karl Gottfried Göthel Mühlengut 13

13. Karl August Schubert Wohnhaus mit Kuhstall 16

14. Gottfried Dippmann dergleichen mit Kuhstall 17

15. Johann Ernst Otto dergleichen mit Kuhstall 18

16. Johan Gottfried Bereger dergleichen mit Kuhstall 19

17. Karl Gottlieb Richter Bauerngut mit Kalkofen 20

18. Hanna Günther dergleichen mit Kalkofen 21

19. Johann Gottlob Lange dergleichen mit Kalkofen 22

20. Schulhaus 24

21. Johanne Elisabeih Leder Schmiede mit Kuhstall 25

22. Karl Gottlob Fichtner Wohnhaus mit Kuhstall 26

23. Johann Gottlob Müller dergleichen mit Kuhstall 27

24. Johann Gotth. Naumann dergleichen mit Kuhstall 28

25. Johann Andreas Aurich dergleichen mit Kuhstall 29

26. Gotthold Leberecht Hartwig Bauernwirtschaft (Falkenhöhe) 30

27. Johann August Hirth Wohnhaus mit Kuhstall 31

28. Johann Gottlieb Otto dergleichen mit Kuhstall 32

29. Anna Rosa Otto dergleichen, 1 Stube ermietet 34

30. Johann Gottl. Flohr dergleichen mit Kuhstall 35

31. Johann Gottfried Ranft Bauerngut 36

32. Christoph Naumaun dergleichen 38

33. Joh. Glieb. Bäßler dergleichen 39

34. Joh. Karl Kühn dergleichen 40

35. Johann Gottfr. Richter dergleichen 41

36. Gottlieb Naumann dergleichen 42

37. Johanne Eleonore Schreyer Lehngut 43

38. Johann Christoph Grimmer Wohnhaus mit Kuhstall 44

39. Johann Karl Naumann dergleichen mit 2 Stuben 45

40. Gotth. Friedr. Naumann dergleichen mit Kuhstall 46

41. Johann Guttlob Forchheim dergleichen mit Kuhstall 48

42. Johann Gotthelf Richter dergleichen mit Kuhstall 49

43. Johann Gottlob Richter dergleichen mit Kuhstall 50

44. Johann Gottlieb Richter dergleichen mit Kuhstall 51

Es waren hiernach in 2 Häusern insgesamt 3 Stuben vermietet. In allen anderen Häusern außer der Schule und des Armenhauses wurde vom Besitzer je eine Kuh gehalten. Die Bauerngüter hatten natürlich einen höheren Bestand.

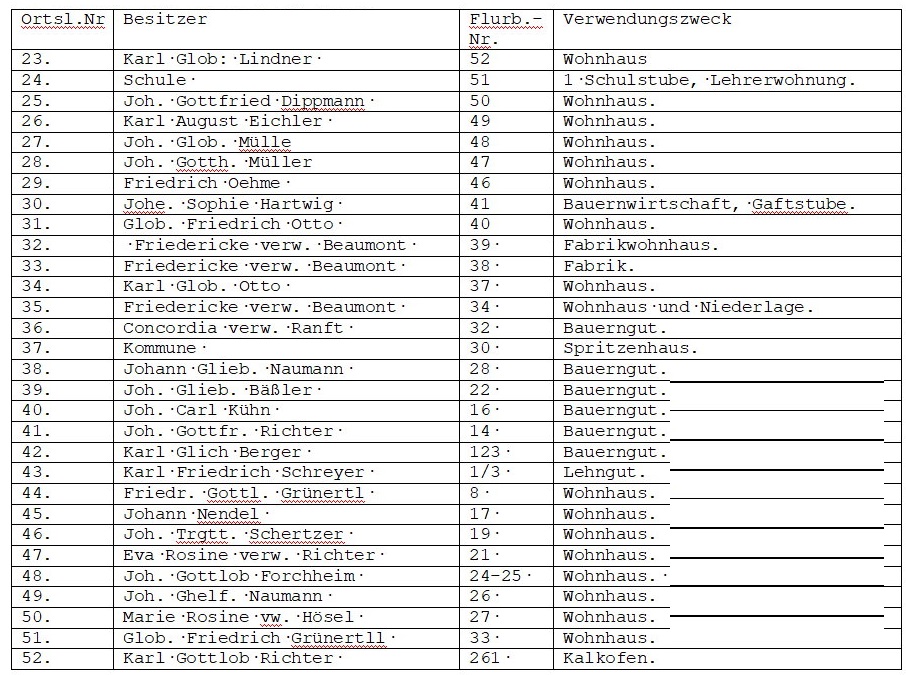

Im Jahre 1842 wurden zur Vorbereitung eines neuen Grundsteuersystems und Anlegung der „Flurbücher“ durch die königliche Generalkommission Daten erhoben, ein wertvoller Nachweis über die Gestaltung Falkenaus als Reihendorf. Die Lage der einzelnen Grundstücke, der früheren Hufen, war um diese Zeit so erhalten, als sie bereits 1542, also 300 Jahre früher, entstanden war. Bei diesen Feststellungen wurden als Gesamtbestand von Falkenau 991 Acker und 191 Quadratruten ermittelt. Davon entfielen 563A. 110R. auf Acker-, 30A. 265R. auf Garten-, 66A. 144R. auf Wiesen-, 154R.auf Weideland, 243A. 26R. auf Hoch- und 58A. 41R. Niederwald im Privatbesitz, 4A. 91R. auf Teiche, 193 R. auf Steinbrüche und 18A.79R. auf Wege.

Es waren 53 bebaute Grundstücke vorhanden. Diese setzten sich zusammen aus:

3 „öffentlichen Gebäuden“, aus 1 Schule (Ortsl. 24), 1 Spritzenhaus (Ortsl. 37) und 1 Armenhaus (Ortsl. 4),

13 Bauerngütern,

1 Mühlengut, das zugleich als Industrieanlage Benutzung fand

2 Fabrikanlagen (Ortsl. 14 und 32) und

31 Wohnhäusern

Die damals vorhandenen Grundstücke, als „Altbesitz“ bezeichnet, dienen späteren Betrachtungen als Grundlage:

a. oberer Ortsteil (links der Flöha)

O.-Nr. Besitzer Flurb.-Nr. Verwendungszweck

1. Joh. Michael Richter 314 Wohnhaus (alte Walke).

2. Marie Rosine verehel. Richter 296 Wohnhaus.

3 Glob. Friedr. Gehlert 84 Wohnhaus

4. Commune 82 Armenhaus

5. Christe. Eleonore Birkicht 81 Wohnhaus

6. Glob. Friedr. Hofmann 78 Wohnhaus

7. Joh. Christlieb Birkicht 76 Wohnhaus

8. Friedrich Hecker 77 Wohnhaus

9. Joh. Christ. Rudolph 73 Wohnhaus

10. Johann Georg Rudolph 69 Bauerngut

11. Karl Friedr. Kluge 68 Wohnhaus

12. Christ. Friedr. Schönherr 67 Wohnhaus

13./14. Adolf Gottlob Fiedler 63/64 Mühle, Fabrik, Walte

15. Karl Clemens Wirth 66 Erbgericht

16. Karl August Schubert 65 Schmiede

17. Eleonore verw. Aßmann 61 Wattestreichstube,Watteraum

18. August Franz Otto 59 Wohnhaus

19. Johann Gottfr. Verger 58 Wohnhaus

20. Karl Gottlob Richter 57 Bauerngut.

21. Johann Alfred Auerbach 56 Bauerngut.

22. Karl Friedrich Schreyer 53 Bauerngut.

Zwei der ältesten Wohnhäuser am Gemeindeberg (Ortsl.-Nr. 27 und 28) Ernst-Thälmann-Str. 25 und 23

b. unterer Ortsteil (rechts der Flöha)

23. Karl Glob: Lindner 52 Wohnhaus

24. Schule 51 1Schulstube,Lehrerwohnung.

25. Joh. Gottfried Dippmann 50 Wohnhaus.

26. Karl August Eichler 49 Wohnhaus.

27. Joh. Glob. Mülle 48 Wohnhaus.

28. Joh. Gotth. Müller 47 Wohnhaus.

29. Friedrich Oehme 46 Wohnhaus.

30. Johe. Sophie Hartwig 41 Bauernwirtschaft, Gaftstube.

31. Glob. Friedrich Otto 40 Wohnhaus.

32. Friedericke verw. Beaumont 39 Fabrikwohnhaus.

33. Friedericke verw. Beaumont 38 Fabrik.

34. Karl Glob. Otto 37 Wohnhaus.

35. Friedericke verw. Beaumont 34 Wohnhaus und Niederlage.

36. Concordia verw. Ranft 32 Bauerngut.

37. Kommune 30 Spritzenhaus.

38. Johann Glieb. Naumann 28 Bauerngut.

39. Joh. Glieb. Bäßler 22 Bauerngut.

40. Joh. Carl Kühn 16 Bauerngut.

41. Joh. Gottfr. Richter 14 Bauerngut.

42. Karl Glich Berger 123 Bauerngut.

43. Karl Friedrich Schreyer 1/3 Lehngut.

44. Friedr. Gottl. Grünertl 8 Wohnhaus.

45. Johann Nendel 17 Wohnhaus.

46. Joh. Trgtt. Schertzer 19 Wohnhaus.

47. Eva Rosine verw. Richter 21 Wohnhaus.

48. Joh. Gottlob Forchheim 24-25 Wohnhaus.

49. Joh. Ghelf. Naumann 26 Wohnhaus.

50. Marie Rosine vw. Hösel 27 Wohnhaus.

51. Glob. Friedrich Grünertll 33 Wohnhaus.

52. Karl Gottlob Richter 261 Kalkofen.

Daraus ergibt sich, dass die Häuser Ortsl.Nr. 1, 3, 4, 11, 17, 18, 24, 26, 27, 28, 29,31,34,35,44,47,48,49, die ältesten Wohnhäuser der Gemeinde und demnach die ältesten Wohnstätten außer den Hufengütern überhaupt sind.

Die Grundstücke Ortsl.Nr. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 19, 23, 25, 45, 46, 50 und 51 müssen nach einer Verhandlung aus dem Jahre 1844 auf Erfordern der Gemeinde den bisherigen „Quatemberernerensbeitrag“ durch einen Gemeindezins (Grundsteuer ???) ablösen, weil deren Besitzer „Neuhäusler“ und die Grundstücke „von der Gemeinde zu verschiedenen Zeiten an die Neuhäusler bzw. deren Vorbesitzer Bauplätze, die ohne irgend einen Kaufpreis und gegen einen jährlichen Zins mit obrigkeitlicher Genehmigung« abgetreten.

Außer den vorstehenden bebauten Grundstücken waren am Grundbesitz im Jahre 1842 noch unbebaut:

Parz 87 Erlenniederwald Besitzer die Commune „Gemeindeberg“

Parz 188 Wiese Besitzer die Commune Aue („Dorf“)

Parz 193 Feld Besitzer die Commune „Viehtrift“ u.s.w.

Parz 351 Wiese Besitzer Karl Glob. und Karl Fridrich Wagner in Grünberg „Erbhayn“ am jetzigen Bahnhof Hetzdorf,

der „obere Werth“ (obere Fabrikinsel) 6 Ack. 87R. groß,

der „Glaser-Werth“ (Floßplatz) 1 Ack. 49R. groß,

die Straße von Falkenau nach Augustusburg,

die Straße von Oederan nach Chemnitz, (staatlich),

der Communikationsweg von Falkenau nach Plane und

der Communikationsweg von Falkenau nach Hausdorf

Am „Zechenbach“, der im 16. und 17. Jahrhundert im „Zechengrunde« zahlreiche Grubenanlagen mit Betriebswasser speiste, entstand um 1850 eine Oelmühle, die später Erweiterung durch einen Fabrikanbau erhielt, und noch später Verwendung als Elektrizsitätsunternehmen der Gemeinde fand. Eine an benachbarter Stelle stehende Ziegelscheune des Gutsbesitzers Ranft wurde in dieser Zeit abgebrochen.

Die eigentliche Entwicklung der Gemeinde Falkenau setzt allmählich mit der Aufnahme der Industrie ein, die mit der Erbauung der „Spinnmühle“ durch Beaumont begann und mit der Errichtung einer eigenen Fabrik durch denselben (1821 bzw. 1830) und einer solchen durch den Lehngutsbesitzer Schreyer (1846) rege wurde. Die Entwicklung setzte bedeutender und rascher ein, als der Fabrikherr Fiedler aus Oederan die obere Mahlmühle im Jahre 1850 durch eine Tuchfabrik ersetzte, die nach einem wechselvollen Schicksal samt den Beaumontschen und Schreyerschen Anwesen in den Besitz des Kaufmanns Liebermann aus Berlin überging. Mit diesem Zeitpunkt beginnt die wichtigste Stufe der bisherigen Entwickelung, da das Unternehmen im Laufe der Jahrzehnte zu einer Großindustrieanlage ausgestaltet wurde.

Die Industrialisierung des Ortes brachte zwangsläufig einen vermehrten Bedarf an Wohnungen mit sich. Weite Flächen der ehemals großen Hufengüter sind heute dem Wohnungsbau dienstbar gemacht worden; um den Arbeiter zu binden, sind großzügige Wohnsiedlungen am und im „Eichwald“ entstanden. Die Firma Liebermann hat durch ihre mit reichen Mitteln ausgestattete Arbeitervereinigung billige und gesunde Wohnungen für ihre Werksangehörigen geschaffen und auch die Gemeindevertretung hat in Erkennung ihrer Fürsorgepflicht das Wohnungsbedürfnis soweit als möglich gedeckt

Kleinere Unternehmungen, wie die der Düngemittelfabrik Gebrüder Schreyer, der Firma Schröter u. Beyer, der Ziegelwerke Müller u. Otto, Drahtweberei Franz Eichhorn, Flanschenfabrik Paul Hildebrand u.a. haben mehr oder weniger, längere oder kürzere Zeit ihren Anteil an der fortschreitenden Entwicklung des Ortes gehabt.

Besonders einschneidend auf die Verhältnisse des Ortes war zweifellos der Bau der Chemnitz—Dresdner und der Flöha-Komotauer Eisenbahnlinien, die beide durch den Ort führen. Insbesondere ist der ersteren die Aufschließung des südlichen Teiles der Orts- Flur, der vorher überhaupt nicht bebaut war, zu verdanken. Der Bahnhof Hetzdorf, von dem die Schmalspurlinie Eppendorf-Großwaltersdorf ausging, steht auf Falkenauer Flur.

Im Laufe der Jahrzehnte wurden Elektrizität, Gas und Leitungstrinkwasser der stetig zahlenmäßig wachsenden Einwohnerschaft zugängig gemacht, das Schulwesen ausgebaut und die Verkehrswege den durch die Technik vorwärts schreitenden Bedürfnissen angeglichen.

Landwirtschaft, Erzbergbau und Industrie waren die Leitsterne der Entwickelung Falkenaus.

Die Entwicklung des Dorfes spiegelt sich auch in folgenden Eimvohnerzahlen:

1688: 160

1742: 200

1755: 200

1815: 208

1847: 432 (Aufnahme von Industrie)

1852: 622

1855: 674

1858: 729

1861: 832

1864: 709 (Rückgang der Industrie infolge des amerik. Bürgerkrieges)

1867: 1019 (Bau der-Eisenbahnlinie Dresden)

1871: 722

1875: 833

1889: 751 (Stillegung der Fiedlerschen Fabrik)

1885: 948

1890: 1117

1895: 1437

1900: 1764

1905: 2019

1910: 2189

1919: 2128

1925: 2371

1933: 2609

Unter Abschnitt „Besiedlung und Entstehung des Dorfes“ wiesen wir auf die bekannten ältesten Familiennamen Falkenaus hin. Es lohnt sich, hier auf die Namen derer hinzuweisen, die mittelbar oder unmittelbar an der ersten Entwickelung des Dorfes beteiligt gewesen sind. Unter dem Abschnitt „Bergbau“ bringen wir Namen der Bergknappen und Bergbeamten. Als ersten „Unansässigen“ – also Mieter- lernen wir 1631 George Müller kennen, der „uff der Walkmühle“ wohnt. Hier liegt gleichzeitig der Beweis, dass die Walke um diese Zeit bereits ohne Schmelzhütte stand, diese also abgebrochen oder verwüstet war. 1658 wohnte in demselben Anwesen unter anderem Christoph Richters Witwe, 1696 George Winkler, 1694 George Ruttloff, 1739 Friedrich Rudolph und Gottlieb Wirth. Vermutlich handelte es sich bei diesen Mietern um Arbeiter, die in der Walke selbst Beschäftigung beim Walken fanden. 1717 hören wir von einem „Hausgenossen Chr. Seidler“, der auf „dem Mühlfeld“ wohnt.

1815 verstirbt in der „alten Walke“ (1809 ist eine neue an anderer Stelle errichtet worden) Meister Gottfried Haubold, Bürger in Oederan. In der „neuen (Fiedlerschen) Walke“ lernen wir 1826 den Walker Gottlieb Aßmann, 1825 Mstr. Andreas Kämpfe, 1844 Mstr. Joh. Hrch Traugott Kämpfe und 1858 Carl August Tillmanns kennen.

1825 tritt uns der Spinnmeister Glieb Rudolph,1834 der Fabrikspinner Fischer, 1834 der Werkmeister Marschner, der Faktor Fahl, der Faktor Steude, 1843 der Krempelmeister Wirth und 1875 die Seiden-Spinnerin Schäfer entgegen.

Aus diesem Zuzug von Spezial-Arbeitskräften von auswärts ist auch ein Hauch des Werdeganges unserer heimischen Industrie zu verspüren.